[カテゴリー]バリエーション山行

[山 名]三方岩岳・野谷荘司山

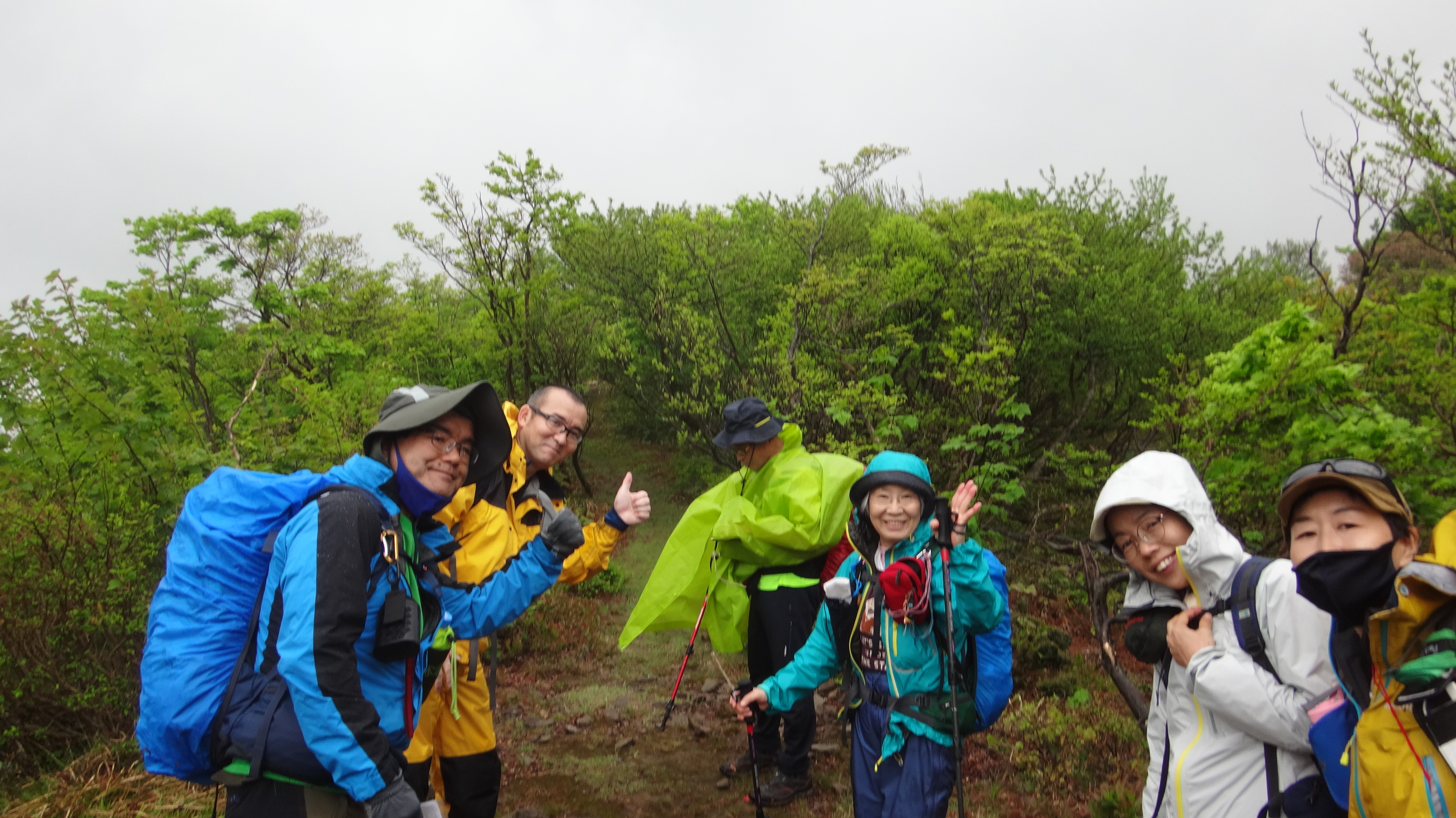

[報 告 書] 昨日の晴れ予報とは打って変わり、向かう途中からパラパラと雨が降ってきました。幸い、登山開始からしばらくしたら雨は止みましたが、風が強く、冷たい。登山道は最初から急坂が続きます。9:30頃途中の展望台に到着しましたが、展望もなく、やはり風が強い。

やがて尾根道に入ります。途中、熊のものと思われる黒々とした大きな「おとしもの」が登山道の真ん中に堂々と落ちています。しばらく歩くと、また!という具合に。この日、合計すると30~40個ぐらい発見しました。

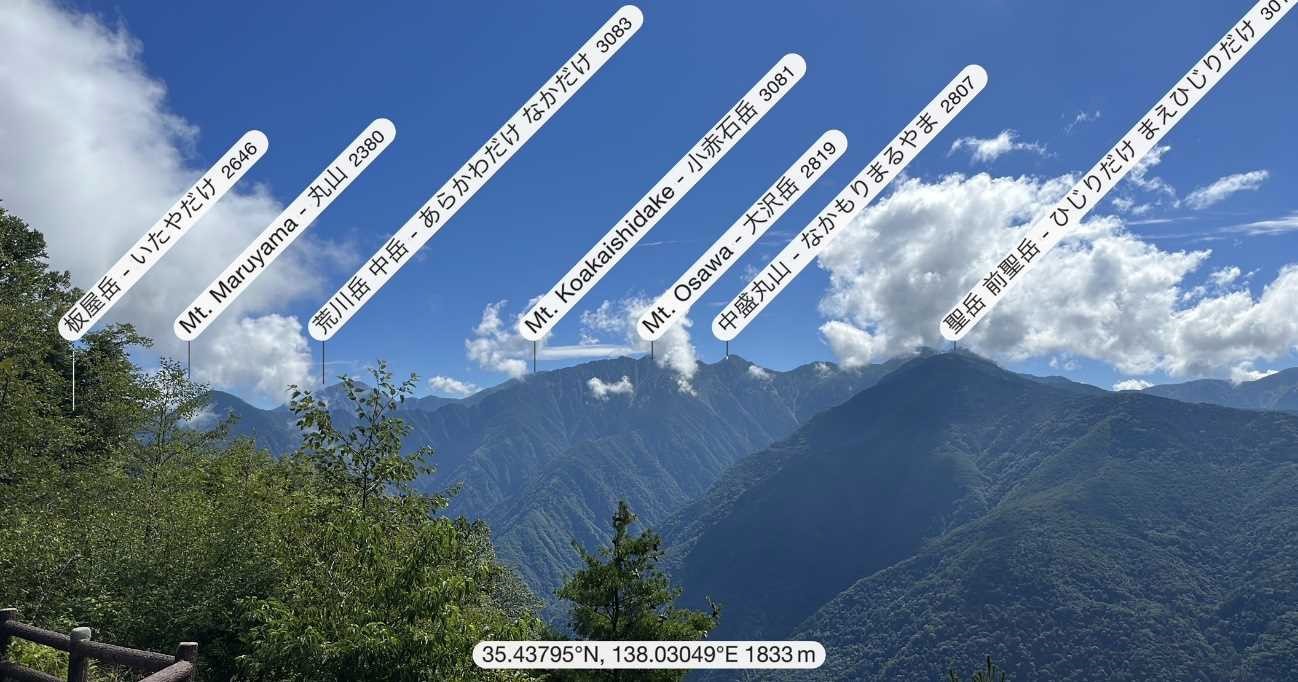

三方岩岳に近づいていきますが、肝心な岩は霧の中、頂上まで行っても霧 は晴れず、風も強い。ホワイトロードの駐車場から出発した別隊とはこの辺りで出会いました。

三方岩岳から野谷荘司山まではアップダウンが結構あります。登りの疲れと寒さで疲労したところで、野谷荘司山山頂へ到着。北縦走路のこの先は、白山に繋がっているのですが、この尾根の続きでは踏破はかなり難しそうだと感じました。

下山時、ようやく霧があがってきまして、下山する鶴平新道の尾根が紅葉で染まっていました。上から見ると、紅葉で敷き詰められた尾根を歩いているような心地がして、感動しました。下山も結構な急坂で苦労しましたが、15:00には登山口に到着しました。

[日 時]2024年10月20日(日)

[登 山 口]白川村 馬狩登山口

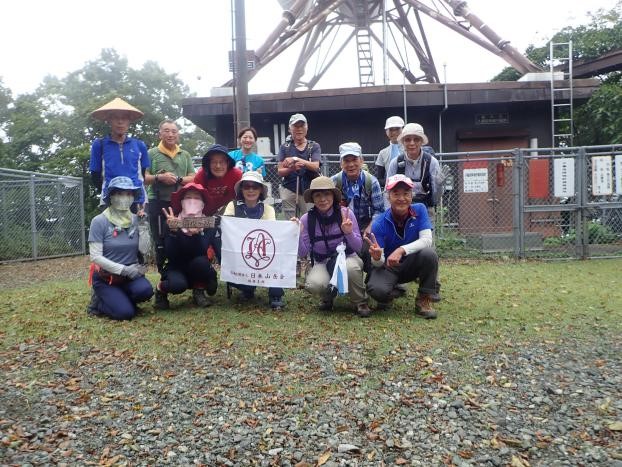

[参 加 者]青木日登美、赤星広美、今峰正利、梅田直美、苅谷敬三、小林和雄、酒向修平、末次美鈴、杉本好江、杉山範子、東明裕、藤澤哲郎、久田宗昌、山本善貴 計14名

[コースタイム]中濃総合庁舎5:00-馬狩登山口7:00-7:15登山開始-三方岩岳10:40-野谷荘司山11:40-12:30-鶴平新道-15:00馬狩登山口

[ヒヤリハット]なし

[記 録 者] 久田宗昌

[写 真] 山本善貴

「カテゴリー」 ゆっくり山行

「山 名」 三方岩岳と野谷庄司山

「報 告」 山行リーダーの後藤さんからケガでドクターストップがかかりリーダーをやってもらいたいとのメールを受けて急遽、初リーダーを行うことになった。といっても、全ての手配は後藤さんが行っていただけて当日の引率のみということで気軽に引き受けた。

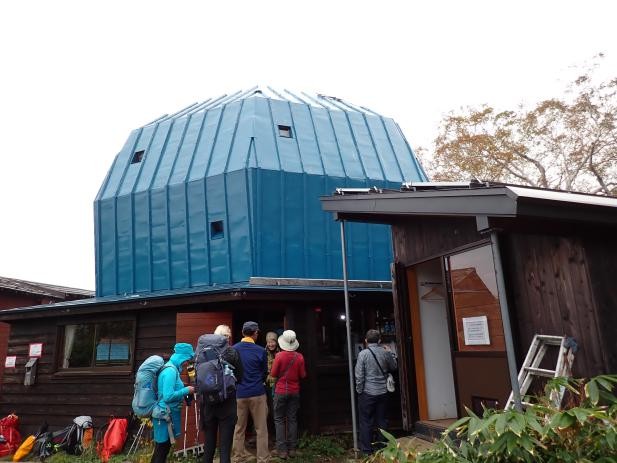

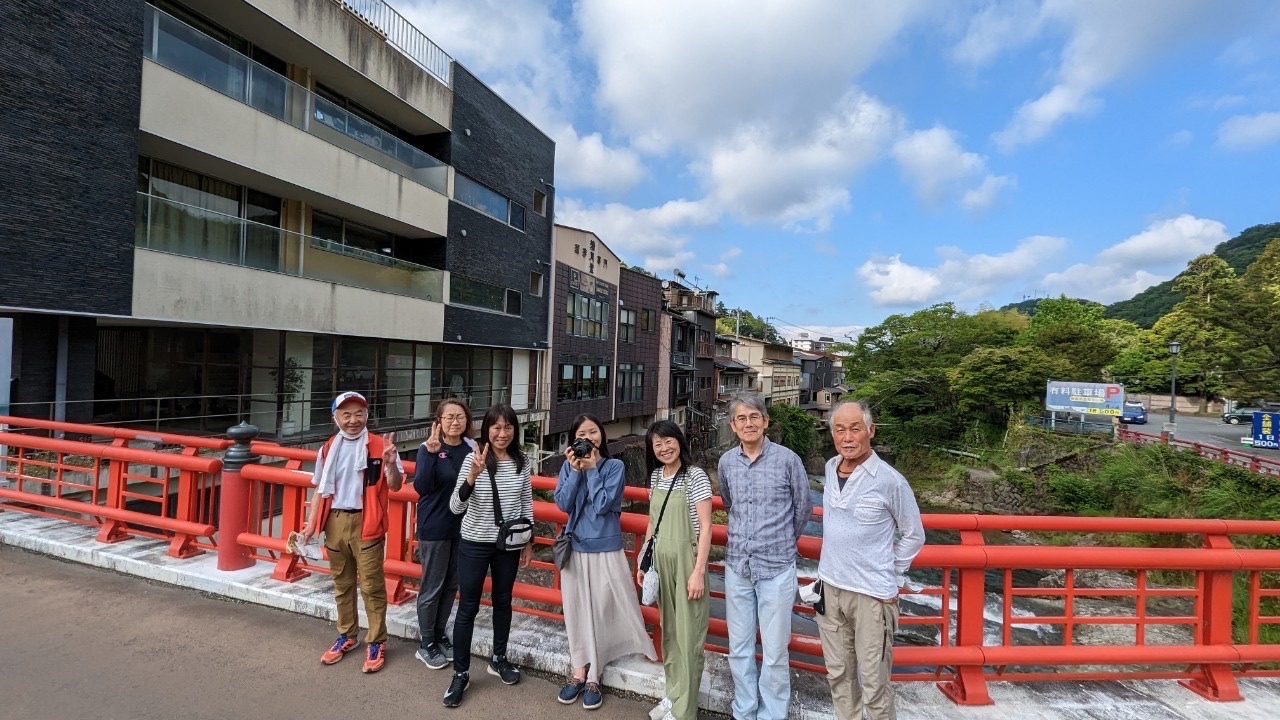

開催にあたっては、前日の雨が残らないか心配であったが、どの予報を見ても雨は夜半に止み午前中は曇りでもお昼からは快晴の模様。早朝、集合場所に向かう頃には予報通り青空が広がっている。ところが高速道路の分水嶺を過ぎたあたりから曇り空に。白山ホワイトロードに入ったあたりから時折時雨れて雲の中に入ったようにガスガスとなった。もう一つの心配事であった駐車場が空いているかどうかはギリギリクリアできたが、スタート時点では視界が5メートルといった状況。

各自レインウエアにスパッツ、ザックカバーを装着して予定通り9時にスタート。登山道は泥濘と滑りやすい木の根が多いもののよく整備されていて急登はない。ある程度ゆっくり先導していたつもりであったが、後方から何度も早すぎるとの注意が入る。さらにスピードを落としても、紅葉が目に付く都度、停止して写真撮影が入るため間隔が開く繰り返しであった。

三方岩岳山頂手前の展望台広場に09:50に到着。眺望が期待できないため、ここで休憩を取って下山するか迷ったが、お昼には視野が開け風が止むことを期待して、野谷荘司山からの帰路にここで昼食休憩を取ることとし、10分程度の休憩を取って野谷荘司山に向かうこととした。

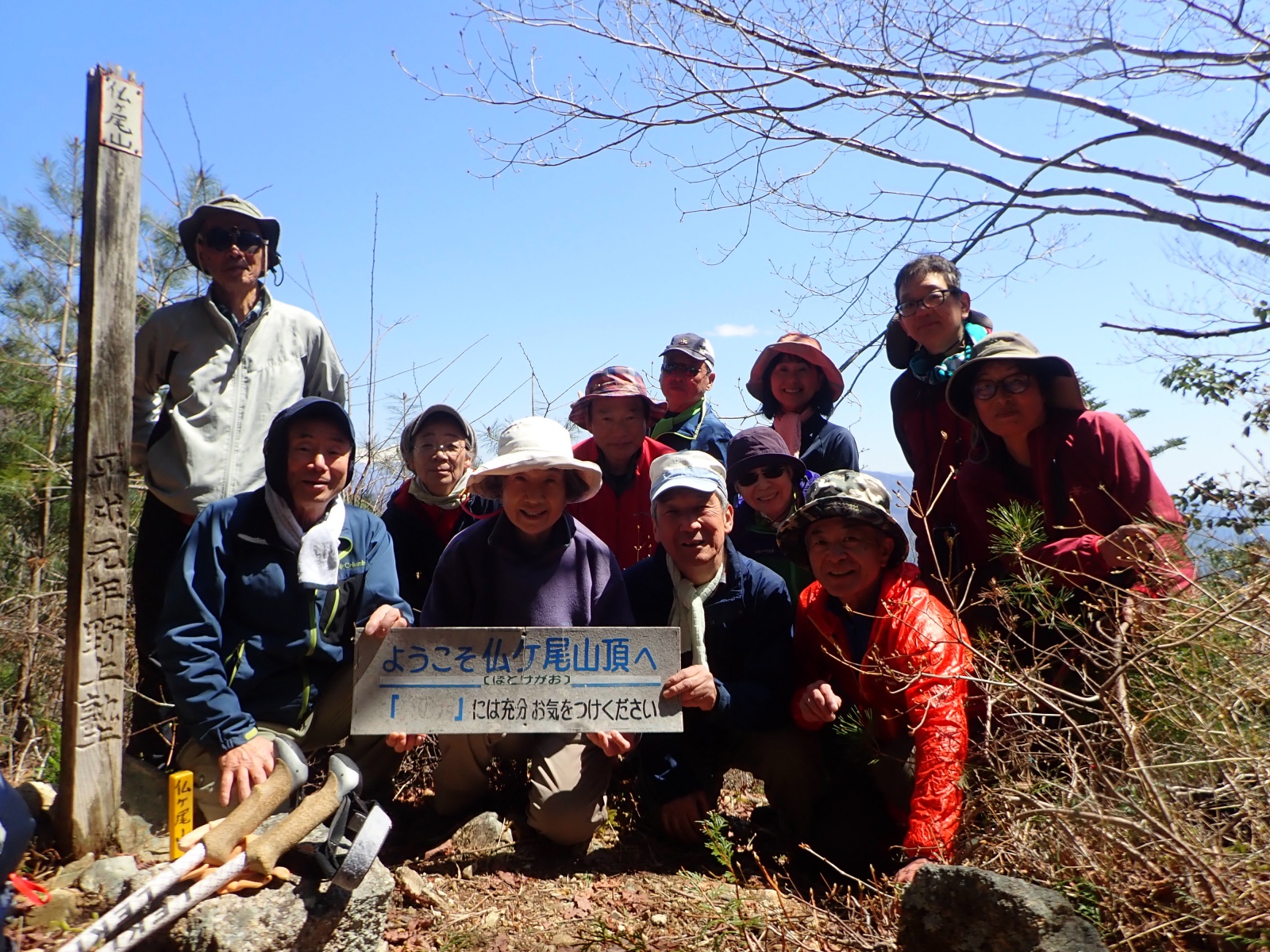

野谷荘司山に向かう数分のところに三方岩岳の山頂には標識はあるが三角点はない。その先の分岐点でバリエーション山行チームとすれ違うことができた。

そこから40分ほど進み、馬狩荘司山を越えたあたりの小休憩で「これ以上進んでも視界が得られないから引き戻そう」との声があがる。ここではリーダーシップを発揮してまとめなくてはならないところであったが、全員の希望を伺ったところ丁度半々となったため、野谷荘司山に向かうチームはSLに任せて休憩ポイントに戻るチームに入ることとした。

戻った展望台広場は100名以上みえるのではないかと思える人で賑っていたが、何とか風を防げる場所を確保し、ランチ休憩を取ることとした。さらに続々と登って見える方がみえ、寒さもあって長居はできないと判断し、少し早めに下山することにした。

駐車場は満車で一度車を出すと戻るのは困難な状況で、車の中で暖を取ることとなった。皮肉にも時間経過とともに少し視界が開け、駐車場の北斜面の紅葉を楽しめる時間があった。

15時、野谷荘司山に向かったチームと合流し帰路についた。

なお、野谷荘司山に向かったチームはバリエーションルートのメンバーと合流して野谷荘司山でランチ休憩を取った。時折視界が開け、眼下の鳩谷ダム湖も望むことができたとのことであった。

「日 時」 令和6年10月20日(日) 「登 山 口」三方岩駐車場(白山ホワイトロード)

「参 加 者」L園部徹、SL竹中美幸、小島孝子、林靖子、堀智子、山住里美、村松哲彦、浅井敏美、伊藤透、井上美智子 10名

「コースタイム」 中濃総合庁舎07:00~三方岩駐車場 08:50~三方岩岳登山口 09:00 ~09:52三方岩岳展望台~10:13三方岩岳山頂~11:25

①②5名ずつの2チームに分かれる ① ~11:53三方岩岳展望台(昼食休憩25分)~13:00三方岩駐車場 ② ~11:58野谷荘司山(昼食休憩40分)~14:24三方岩岳展望台~14:58三方岩駐車場

15:10三方岩駐車場~17:05中濃総合庁舎(解散)

「ヒヤリハット」 今回はモヤが切れることが望み薄と思われたためピークハントしたいチームと戻りたいチームに分かれたが、リーダーシップを発揮しなくてはならない場面であった。

また、合流等についても携帯が繋がらない山であることを認識してもっとしっかり確認しなくてはならなかったと反省している。

「記 録 者 」 園部徹

「写 真 」 園部徹、井上美智子